für Meereskunde

Dem Durchbruch auf der Spur - Seepraktikum 2022

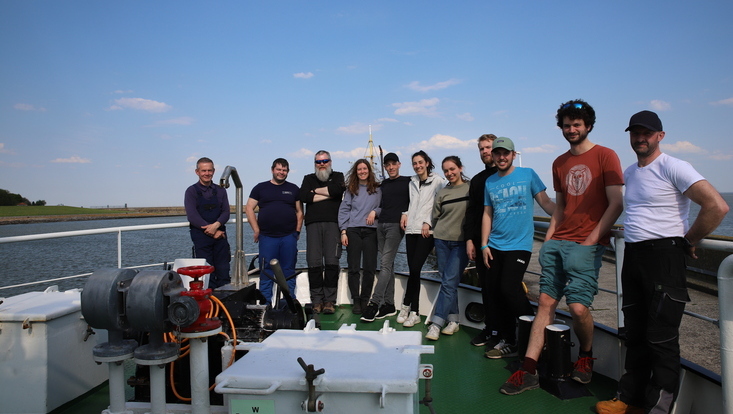

29. Juli 2022, von Jan Ladwig, Torbjörn Kagel and Lilli Weninger

Foto: Cora Hörstmann

Nach 753 gefahrenen Kilometern, 3 ausgesetzten Verankerungen, 134 gefierten CTDs, 93 gesammelten Wasserproben und 223 ausgefüllten Protokollen war die Messphase unseres Seepraktikums abgeschlossen. Wie sich diese Zahlen zusammensetzen, warum wir mit einer Verankerung weniger nach Hamburg zurückgekehrt sind und was die Marner Plate damit zu tun hat - all das können Sier hier nachlesen.

Doch zurück zum Anfang. Am Samstag, den 30. April starteten wir (das erste von zwei Teams) mit der Marschbahn Richtung Büsum. Das eigentliche Praktikum sollte erst am Montag beginnen, weshalb wir noch das Wochenende nutzen konnten, um uns in der kleinen Stadt zu orientieren. Schnell wurde klar, dass wir hier den Altersschnitt wohl um mehrere Dekaden senken. Die Tage vergingen im Fluge und am Montag erreichten unsere Dozenten Martin Gade, Bernhard Meyer, und Niels Fuchs , zusammen mit der gesamten Ausrüstung und der FS Ludwig Prandtl den Helgolandkai in Büsum, wo wir dann beim Entladen und Installieren der Messgeräte mithalfen. Es folgte eine kleine Vorstellungsrunde der Crew und eine Sicherheitseinweisung bezüglich Schwimmwesten, Helmen und Verhalten an Bord. Am nächsten Morgen ging es dann für die ersten vier Studierenden auf ihre allererste ozeanographische Messfahrt.

Ziel der gesamten Kampagne sollte es sein, die Strömung in der Meldorfer Bucht zu bilanzieren. Genauer wollten wir uns den Unterschied zwischen Ebbe- und Flutstrom, sowie zwischen Oberflächen- und Tiefenströmung anschauen. Zudem wollten wir versuchen, die verschiedenen Zuflüsse aus Elbe und Eider als eigene Wassermassen zu identifizieren. Zum Messen standen uns einerseits die bord-internen Systeme wie die Ferrybox, das Echolot sowie das ADCP zur Verfügung, andererseits haben wir von der Universität eine CTD, die Verankerungen mit MicroCAT und Aquadopp und mehrere Handmessgeräte wie ein Psychrometer, ein Refraktometer, eine Secchischeibe und verschiedene Thermometer mitgenommen. Ein weiteres Ziel war es den Einfluss eines Durchbruches der Marner Plate zu analysieren. Hierzu aber später mehr.

Am ersten Tag standen nun sowohl das Ausbringen der drei Verankerungen an den vorher geplanten Positionen als auch das Einstellen und Kennenlernen der Messgeräte auf dem Programm. Der Tag bot recht raue See, einige Komplikationen beim Fieren der Verankerungen und doch herrschte alles in allem eine heitere Stimmung an Deck. Die übrigen vier Studierenden, das sogenannte Landteam, nutzte die Zeit auf festem Boden im Forschungs- und Technologiezentrum Büsum, um die nächste Fahrt und anstehende Messungen zu planen, sowie bereits gewonnene Daten anzuschauen und auf ihre Korrektheit zu prüfen.

Innerhalb der nächsten Tage wurden die Messungen immer routinierter. Die Fahrten begannen im Hafen mit einem kleinen Briefing des Kapitäns bezüglich der am Vortag geplanten Route und einer kleinen Süßigkeitenbestechung für das ständige Aufstoppen an den CTD Stationen. Dann wurden die Leinen gelöst, die bordinternen Messgeräte angestellt und die Ausfahrt ging los. Zuerst standen täglich drei CTD Stationen sowie ein ADCP Schnitt vor Büsum auf dem Plan. Hiermit wollten wir die größtmögliche Datenvielfalt erzeugen. Anschließend fuhren wir in unterschiedliche Regionen rund um die Meldorfer Bucht und nahmen die geplanten Messungen mit CTD, ADCP und Wasserschöpfer auf. Dabei wiederholten wir die einzelnen Routen an verschiedenen Tagen, um eine bessere Vergleichbarkeit und Abdeckung der Tidenphasen sicherzustellen. Die Zeit auf dem Schiff ging sehr schnell vorbei, denn immer gab es etwas zu tun und sei es nur das Meer zu beobachten oder ein Gespräch mit den Dozenten über die ozeanographische Forschung zu führen.

Die fünfte Fahrt am 07. Mai (als auch später am 10. Mai) sollten sich etwas von den Vorherigen unterscheiden, denn beide Male fuhren wir östlich an der kleinen Insel Trischen vorbei, hin zur Marner Plate und dem bereits erwähnten Durchbruch. Wir wollten die Strömungen beobachten, sowie einige Messungen durchführen und mit dem Schlauchboot an Land übersetzen, um uns die Lage vor Ort anzuschauen. Zu diesem Zweck begleitete uns bei einer der Ausfahrten Lutz Christiansen, welcher am LKN (Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz).

den Durchbruch seit seiner Entstehung untersucht. Beim Landgang erklärte er uns die Geschichte des Bruches, sowie die aktuellen Ereignisse und Entwicklungen. Wie genau dieser Durchbruch entstanden ist, ist noch Gegenstand aktueller Forschungen. Die Gezeitenströmungen haben die kleine Rille seit 2018 immer weiter ausgespült und eine aktuell etwa 200 Meter breite und 7 Meter tiefe Rinne hinterlassen. Auch wie der Durchbruch sich in Zukunft entwickeln wird, ist unklar - zu groß ist die Unsicherheit durch die komplexe Morphodynamik des Wattenmeers. Am Donnerstag, den 05. Mai stieß dann auch das zweite Team zu uns, welches die Messungen in der zweiten Woche fortführte. Die ersten zwei Ausfahrten begleiteten jeweils zwei Personen des ersten Teams, um die Routinen und Tätigkeiten weiterzugeben. Dadurch war der Übergang reibungslos und auch die Tagesplanungen wurden vom zweiten Team weitestgehend übernommen. Das erste Team begleitete diese noch bis zur Abfahrt am Mittwoch, den 11. Mai.

Am letzten Tag stand das Einholen der Verankerungen auf dem Plan. Eigentlich lief alles nach Plan, doch dann beim Hieven der südlichen Verankerung riss das Hauptseil, die Schwimmboje schwang übers Deck, erwischte beinahe Martin am Kopf und so schnell wie keiner sehen konnte verschwand die Verankerung in den trüben Gewässern der Norderelbe. Auch nach einigen Anstrengungen und mehreren Suchmanövern im Verlustgebiet blieb sie unauffindbar. Die dritte und letzte Verankerung wurde wiederum sicher geborgen und so wurde die Ludwig Prandtl ein letztes Mal im Praktikum in den Hafen von Büsum navigiert. Am nächsten Morgen wurden die mitgebrachten Instrumente und Utensilien wieder verladen und nach Hamburg gefahren. Auch das zweite Team machte sich daraufhin auf den Weg Richtung Heimat.

Wieder in Hamburg folgt jetzt montags im wöchentlichen Seminar und in kleinen Arbeitsgruppen die Auswertung der gewonnen Daten. Hierbei stehen uns die Dozenten mit Rat und Tat zur Seite. Alle Messergebnisse werden geordnet, analysiert und in einen Gesamtkontext gestellt. Wenn diese Phase abgeschlossen ist, sollen im Anschluss die gewonnen Erkenntnisse in Plakat-, Berichts und Präsentationsform aufgearbeitet und am Institut vorgestellt werden. Doch bis dahin liegt noch ein langer Weg mit bestimmt einigen, noch nicht absehbaren Stolpersteinen vor uns.

Die verlorene Mooring / Credit: Niels Fuchs

Die verlorene Mooring / Credit: Niels Fuchs

Auch abseits des wissenschaftlichen Arbeitens war das Praktikum für uns alle eine schöne Zeit, in der wir uns besser kennenlernten, zusammen Volleyball spielten, Sonnenuntergänge genossen und tolle Abende verbrachten. Auch die persönlichen Ebene mit den Dozenten war mehr als angenehm und so wurde aus einem Praktikum eine schöne erste Praxiserfahrung abseits des Campus. Danke an alle die diese Erlebnisse ermöglichten.

Nachtrag zur Verankerung (04. Juni 2022):

Auch die versenkte Mooring konnte nun doch gerettet werden. Unser Kapitän Marko Schacht informierte die lokalen Fischer über das missglückte Bergungsmanöver und hinterließ die Bitte, dass falls jemand in der Region fischen sollte, doch die Netze etwas tiefer auswerfen könne. Dies geschah auch und die "Anika" beförderte das sichtlich mitgenommene Fundstück am 28. Mai wieder ans Tageslicht. Zurück in Hamburg stellten wir mit Freude fest, dass die Daten erhalten und die Messgeräte zwar bewachsen aber noch in Takt sind. Und so nimmt auch diese Geschichte doch noch eine gute Wendung.

Über die Autor:innen

Wir sind Studierende der Ozeanographie im vierten Semester. Die ersten drei Semester verbrachten wir online, weshalb wir die nun erhaltene Zeit, um uns besser kennenzulernen sehr wertschätzen. Als Mitglieder des Team A haben wir die erste Messwoche des Praktikums durchgeführt. In der Auswertung beschäftigen wir uns nun spezifisch mit CTD-, Ferrybox-, Wetter- und Pegeldaten.

Das Seepraktikum ist Teil des Bachelor-Studiums Geophysik/Ozeanographie. Die Studierenden lernen dabei, eine Messreise wissenschaftlich und logistisch vorzubereiten, ozeanographische Messungen durchzuführen, die gewonnenen Daten auszuwerten und die Ergebnisse in Vorträgen und in einem Bericht zu kommunizieren.