für Meereskunde

6 Wochen in der Arktis

1. August 2024, von Leonie Bauer

Foto: Petra Gößmann-Lange

Im Juni 2024 stach die Polarstern zum 25. Mal zum LTER (Long-Term Ecological Research) Hausgarten Observatorium in der Fram Straße auf – mit mir an Bord! Im Rahmen einer Tätigkeit als studentische Hilfskraft durfte ich 5 Wochen an der Ausfahrt PS143/1 des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) teilnehmen und sollte mich dabei mit Florian Krauß (Uni Bern) um die CTD-Rosette kümmern.

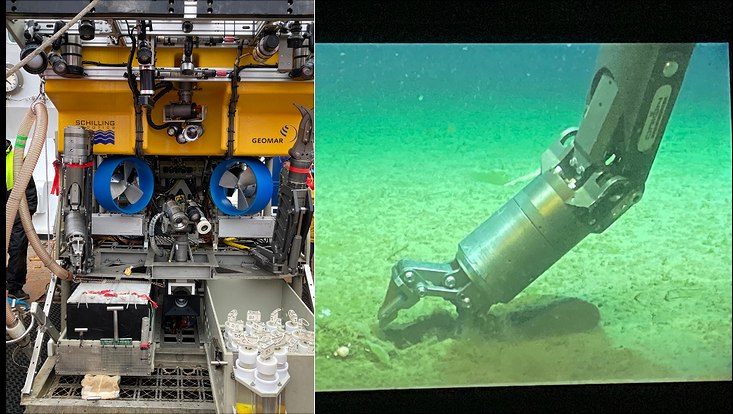

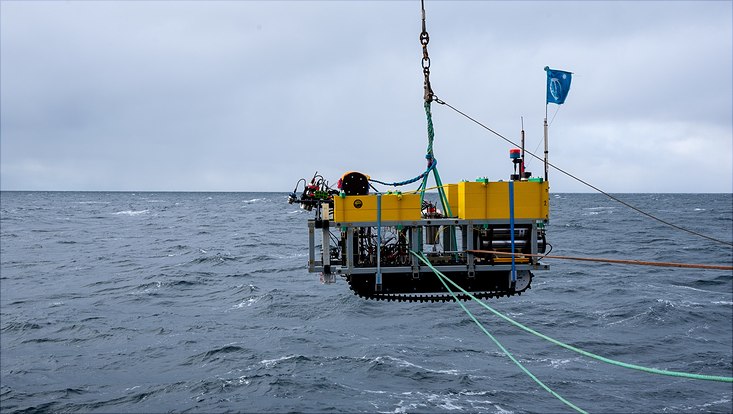

Das Hausgarten Observatorium des AWI besteht aus verschiedenen Stationen, an denen teilweise Verankerungen angebracht sind und die jedes Jahr beprobt werden, um Veränderungen im Ökosystem vor Ort zu untersuchen. Auf PS143/1 kamen verschiedenste Geräte zum Einsatz, um sowohl Mikro- und Makrofauna, Stoffflüsse, Plastikvorkommen und andere Parameter zu untersuchen. Einige waren für mich als Ozeanographie Studentin sehr neu und es hat ein paar Tage gedauert, bevor ich alle Namen inklusive englischer Bezeichnung draufhatte und wusste, welches Gerät als nächstes drankam. Da gab es zum Beispiel das OFOBS (Ocean Floor Observation and Bathymetry System), der EBS (Epibenthic Sledge), den MUC (Multicorer) und das Multinetz. Eine kleine Übersicht mit Fotos ist unten in der Slide Show zu finden.

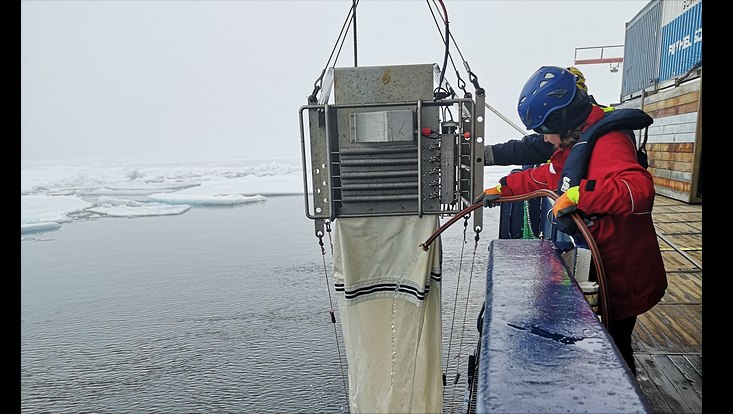

Die CTD (siehe Foto links), um die ich mich gekümmert habe, kannte ich da zum Glück besser. Zumindest theoretisch hatte ich in meinem Studium mit CTD Daten zu tun und da war es ziemlich cool, an der Erstellung solcher Dateien mitwirken zu können. Auch praktisch hatte ich schon einmal mit einer CTD und Wasserproben zu tun, allerdings in anderen Maßstäben. Die CTD, die ich davor schon mal im Rahmen des Seepraktikums im Jadebusen eingesetzt hatte (siehe Seepraktikum 2023), war nicht Teil einer ganzen CTD Rosette und wurde statt auf mehrere tausend Meter nur auf 10-15 m herabgesetzt. Nach einer ausführlichen theoretischen Besprechung und einer praktischen Einführung an Bord, sowie einer Testmessung fühlte ich mich aber gut vorbereitet und dann ging es los mit dem Proben nehmen.

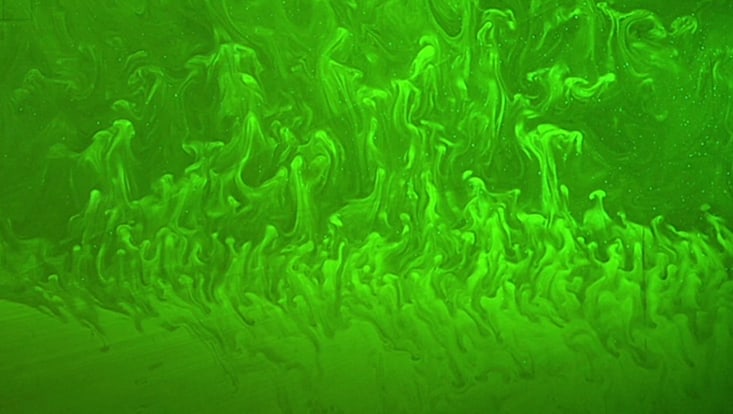

An Bord werden die Wasserproben, die mit der CTD-Rosette aus verschiedenen Tiefen geholt werden von verschiedenen Gruppen analysiert. Vor allem die PEBCAO (Plankton Ecology and Biogeochemistry in a Changing Arctic Ocean) Gruppe unter Leitung von Alexandra Kraberg, der ich auch angehörte, untersuchte diese Proben auf (Phyto-) Plankton und biogeochemische Stoffe, filterte sie und nutzte sie für weitere Experimente.

Foto: Petra Gößmann-Lange

Neben den CTD-Schichten konnte ich auch das sonstige Bordleben genießen. Dazu gehörten unter anderem: im bordeigenen Pool Wasserball spielen, auf der Brücke Ausschau nach Walen und Eisbären halten, Karten spielen, sich am Helideck sonnen oder Schlaf nachholen.

Insgesamt war meine Zeit auf Polarstern unglaublich spannend und bereichernd. Ich würde sofort wieder mitfahren und kann wirklich allen empfehlen, diese Chance zu nutzen, wenn sie sich bietet!

Weitere Eindrücke von Bord

Die CTD-Rosette

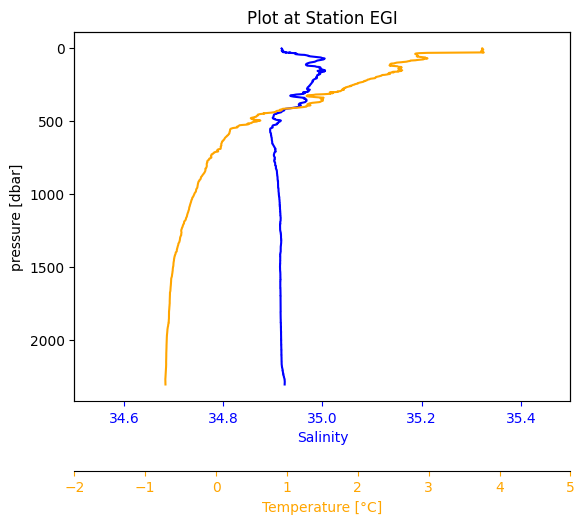

Die CTD Rosette besteht vor allem aus dem Kranz an Niskin Bottles, die Wasserproben nehmen können und der CTD, einem Messgerät, das unten am Rahmen befestigt ist. CTD steht für Conductivity, Temperature und Depth. Sie misst neben der Leitfähigkeit, Temperatur und dem Druck (über den sich die Tiefe bestimmen lässt) aber auch noch andere Parameter, wie zum Beispiel Chlorophyll- oder Sauerstoffgehalt. Auf dem Weg nach unten (dem downcast) misst die CTD in gleichmäßigen Zeitintervallen und nimmt so ein Profil der Wassersäule auf. Ein solches Profil ist im Bild links gezeigt. Kurz vor dem Grund wird die CTD gestoppt und wieder nach oben gefahren. Auf dem upcast werden dann die Flaschen per Mausklick am PC in der gewünschten Tiefe geschlossen.